Nei laboratori di chimica analitica si cerca di separare i componenti da miscele complesse, questo per facilitare le analisi. Le tecniche di separazione sono molte, una di queste è la cromatografia.

La cromatografia fu inventata da botanico Russo Tsvet all’inizio del ‘900, con questa tecnica lo scienziato riuscì a separare la clorofilla da un estratto vegetale di foglie. Tsvet fece macerare la materia vegetale in un solvente a base di etere di petrolio e percolò il solvente attraverso una colonna riempita di polvere di gesso anidra. Con il passare del tempo questa nuova tecnica separativa fu introdotta in tutti i laboratori chimici ed oggi sono state sviluppate numerose tecniche cromatografiche differenti che permettono di separare le sostanze in base a svariate proprietà chimico-fisiche.

La cromatografia si basa sulla diversa affinità di un analita per una fase stazionaria ed una fase mobile. Se si prende una miscela di analiti trasportati da una fase mobile attraverso una fase stazionaria i componenti di questa miscela percorreranno la fase stazionaria in tempi diversi, questi tempi vengo denominati tempi di ritenzione. Maggiore sarà l’affinità di un componente per la fase stazionaria e maggiore sarà il suo tempo di ritenzione. Esistono vari tipi di cromatografia e queste possono essere classificate in base ai processi di separazione o allo stato fisico della fase mobile impiegata.

I principali processi di separazione sono quattro:

-

- adsorbimento

- ripartizione

- scambio ionico

- esclusione dimensionale

Lo stato fisico della fase mobile può essere liquido o gassoso. Inoltre possiamo fare un’ulteriore discriminazione In base allo stato fisico della fase stazionaria, essa potrà essere liquida o solida.

Un esempio di cromatografia liquido-liquido è la cromatografia su carta.

Come mai la cromatografia su carta (che sfrutta un supporto solido) dovrebbe avere una frase stazionaria liquida?

Perché la carta contiene una percentuale di umidità che compone la vera e propria fase stazionaria mentre la cellulosa funge da impalcatura.

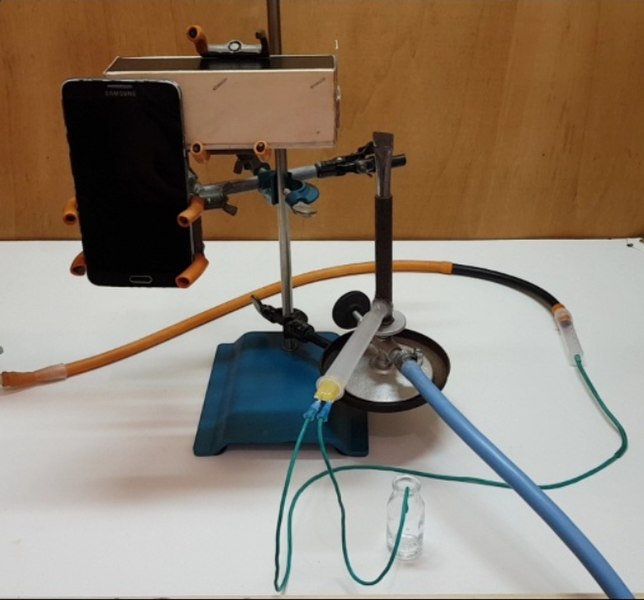

Per saperne di più e vedere qualche esperimento* sulla cromatografia guardate il video

*Makers ITIS Forlì non si assumono alcuna responsabilità per danni a cose, persone o animali derivanti dall’utilizzo delle informazioni contenute in questa pagina. Tutto il materiale contenuto in questa pagina ha fini esclusivamente informativi.