Una pompa a siringa è uno strumento molto comodo da avere in laboratorio, no solo per condurre esperimenti ma anche per piccole produzioni come l’elettrofilatura.

Come tutte le pompe volumetriche serve a distribuire una quantità di liquido precisa. La differenza fra questo tipo di pompa e altre pompe volumetriche è l’utilizzo di una siringa per contenere il liquido di interesse. Per l’utilizzo bisogna prima riempire la siringa, per poi impostare i parametri per la fase di dispensazione.

Il riempimento della siringa può essere fatto a mano per poi montare la siringa sul telaio della pompa, oppure si può montare la siringa vuota sulla pompa e sfruttare la funzione di ricarica automatica. Quest’ultima funzione non è presente su tutti i modelli.

A cosa serve una pompa a siringa da laboratorio?

In un laboratorio chimico di ricerca si studiano i meccanismi alla base di reazioni chimiche, per fare questo alcune volte bisogna ripetere le sintesi per avere dei dati attendibili e per esplorare tutte le variabili che ne influenzano il risultato.

I chimici sfruttano queste apparecchiature semi automatiche che permettono di dispensare i reagenti dentro dei reattori per far avvenire le reazioni e monitorarle, garantendo precisione e ripetibilità.

Inoltre con lo sviluppo di tecniche come la microfluidica ha permesso ai chimici di utilizzare dei quantitativi di reagenti sempre più piccoli, abbattendo gli sprechi e i costi. Questi benefici per la sintesi e l’analisi chimica si devono anche all’affidabilità e la precisione di queste pompe.

Per piccoli quantitativi e precisioni elevate si montano siringhe più piccole, per quantitativi da erogare più grandi si montano siringhe di volume maggiore.

Parametri da impostare

Le pompe a siringa hanno dei parametri che memorizzano i diametri delle siringhe montate, la portata con cui erogare il liquido oppure dei quantitativi di liquido da erogare singolarmente, lavorano perciò o in continuo o a dosi fisse.

Il diametro della siringa fa capire alla pompa quanto fluido fuoriesce dalla punta per ogni avanzamento del pistone. Se approssimiamo la siringa a un cilindro, conoscendo il diametro possiamo calcolare l’area di base (circonferenza) e quindi il volume per ogni millimetro che avanza il pistone secondo la formula: volume = area di base * avanzamento del pistone.

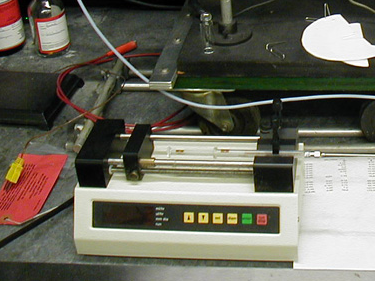

Struttura di una pompa a siringa

La pompa a siringa è formata da 3 parti fondamentali:

- elettronica di controllo e interfaccia utente

- telaio

- motore passo-passo o stepper

L’interfaccia e l’elettronica sono specifiche per ogni modello di pompa, ma svolgono funzioni simili a quelle descritte in precedenza.

Il telaio serve per fissare saldamente la siringa in posizione e a movimentare il pistone con movimenti precisi. La vite converte il movimento rotatorio del motore in uno spostamento lineare del pistone.

Il motore stepper o passo-passo è un particolare tipo di motore che non gira in maniera continua e incontrollata ma esegue degli incrementi di angolo ben precisi dettati da impulsi della scheda elettronica.

Costruzione di una pompa a siringa*

Dopo aver trovato e riparato l’elettronica di una vecchia pompa a siringa, abbiamo costruito il telaio e tutta la parte meccanica. Molte parti sono state progettate e stampate in 3d con PLA, mentre la guida lineare, le pulegge, il motore, la barra filettata e i cuscinetti sono stati acquistati.

Una cinghia in gomma passo 2mm trasmette il moto del motore da una puleggia da 15 denti a una puleggia da 28 denti montata sulla vite di trasmissione. Il passo della vite è di 1,5 mm.

Le pulegge sono del tipo T2 M8 e la cinghia è una 140-2GT larghezza 9mm.

Questi dati sono coerenti con le caratteristiche meccaniche della pompa a siringa da laboratorio da cui proviene l’elettronica di controllo.

Per abbattere i costi del progetto si utilizza una barra filettata M10 in acciaio per ricavare la vite di trasmissione della pompa. Una volta tagliata della lunghezza desiderata si tornisce un’estremità fino al diametro di 8mm per poter inserire la puleggia e i cuscinetti.

Tutte le parti meccaniche sono fissate tramite viti, bulloni e grani filettati. Tutte le parti stampate in 3d sono condivise su Thingiverse.

Makers ITIS Forlì: https://www.makers-itis-forli.it

*Makers ITIS Forlì non si assumono alcuna responsabilità per danni a cose, persone o animali derivanti dall’utilizzo delle informazioni contenute in questa pagina. Tutto il materiale contenuto in questa pagina ha fini esclusivamente informativi.